花菖蒲 長井古種物語

現在の花菖蒲の種類は5,000種といわれています。紫や白を中心に数多くの艶やかな色彩を持ちます。また、花菖蒲は日本固有種で古典園芸植物でもあります。大別すると、江戸系・伊勢系・肥後系の三系統に分類できますが、これらの系統の元であるノハナショウブの特徴を色濃く残す「長井古種」の発見が昭和37年にありました。

近年の研究では、東北地方のノハナショウブの色変わり種が江戸時代に伝わり、栽培品種化したものとされています。この「長井古種」が江戸に持ち込まれ園芸品種として改良された、つまり現在の花菖蒲の元となっています。現在では伝統品種群の系統として、「江戸系」「伊勢系」「肥後系」「長井古種」の四つに分けられています。この「長井古種」にまつわる物語です。

(文については、長井市、日本花菖蒲協会の資料協力に基づいています)

元・長井市あやめ育成専門委員だった柿間俊平氏が日本花菖蒲協会に寄稿した「長井のあやめ」から紐解いてみよう。

ルーツは飯豊山系に自生するものに近いと思われる

あやめの花は遠く室町のころから出羽の国下長井の里に美しい姿を見せていたようである。現在の長井市あやめ公園は明治43年にあやめ苗を植えたのが始まりという。この先駆者は金田勝見氏である。勝見氏の伯母に当たる金田たよ女が幼い頃過ごした飯豊町(長井市に西南に隣接)萩生(はぎゅう)では、方々の旧家で種々の花あやめが植えられていた。萩生の刹那の裏山にはノハナショウブや花色の変化した野生種も見つかり、その特性は長井古種に酷似している。

たよ女は、幼いころより見慣れたあやめを忘れられず、旧家の主人方に懇望して貰い集めたという。これが長井のあやめの基である。長井古種の品種特性を考察するに、そのルーツは飯豊山系に自生するものに近いと思われる。

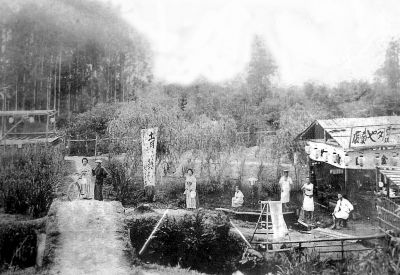

あやめ公園誕生

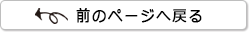

明治43年、金田勝見氏が茶屋を開き、その庭先にあやめを植えたことがあやめ公園の誕生となった。年々公園は拡張されることになる。

昭和26年、愛好家があやめ花の鑑賞会を企画する。翌年の昭和27年、柿間氏ら3名で「長井あやめ鉢つくり」がスタート、28年には展示会を開催し「あやめ鉢作り愛好会」が誕生する。

昭和33年5月、柿間氏は東京朝顔園の尾崎氏の紹介で平尾秀一氏と会い、日本花菖蒲協会の存在を知り、即入会した。ここから花菖蒲協会との交流がはじまった。

長井古種の発見

昭和37年7月3日、日本花菖蒲協会の井上清会長、田阪美徳、此田光助両副会長をはじめ三十余名の方々による長井あやめ公園の観察旅行が実施された折、長井あやめ鉢作り展示会の出品作220余鉢の審査会が開かれ、三鹿野季孝氏を審査委員長に、後藤和三郎氏、中村元義氏、平尾秀一氏が委員となり厳重な審査が行われ、上位入賞花に立派な大カップが贈与された。その時の評に、「公園の花の数は素晴らしい。しかし、珍しいもの、賞すべきものがない。愛好会員の栽培技術は中央でも十分通用する。特に入賞作品の勝れた技術は高く評価したい。今後は日本の花菖蒲文化発展のためにご協力いただきたい」とのお言葉に会員一同感激した。

その当夜の懇親会の席上で、柿間氏は「当地に珍しい賞すべき花がないとは残念至極である。是非今一度公園をご覧いただき、できれば当地の特色花を一品記念に選出していただきたい」とお願いした。この事が、長井古種発見につながったのである。

翌7月4日、三鹿野季孝氏、岩鶴一良氏、後藤和三郎氏、平尾秀一氏を再度公園にご案内した。暑い1日であった。午後の酷暑の中での探索中に「珍しい花がある」「何種というのだろうか」「他所には無い花だ」との声が聞こえた。そこで花銘をつけて下さるようにお願いしたところ、先生方の協議の結果「長井古種」花銘「野川の鷺」で意見の一致をみたのであった。この種の花なら他の場所にもあるからとご案内したところ、好きな方々のこととて時間の過ぎるのも構わず三十数品種の珍花を選出されて、探訪会は終わった。

花を手に取る平尾秀一氏

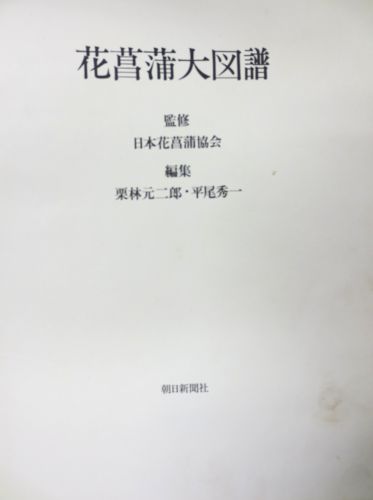

花菖蒲大図譜に長井古種掲載

昭和46年日本花菖蒲協会から「花菖蒲大図譜」が発刊された。朝日新聞社発行。長井古種15種が掲載された。

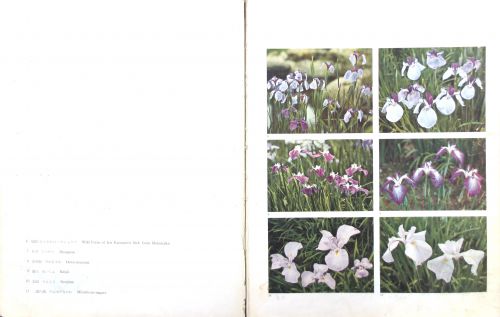

日月、出羽娘、麗人、藍島、三淵の流れが掲載されている

長井小町が掲載

平尾秀一氏から寄稿いただく

昭和53年6月に、日本花菖蒲協会会長・平尾秀一から寄稿いただいた。

日本花菖蒲の源流

長井あやめ公園の古品種

花菖蒲は古来、あやめともよばれ、桜と共に世界に誇る日本固有の名花であります。長井あやめ公園にも、明治神宮から特に分与を受けた品種を始め、多数の美花があります。

さて今日全国各地で季節を飾っている花菖蒲の品種は、江戸時代に旗本・松平菖翁がみちのくから「花かつみ」すなわち野花菖蒲を取り寄せて改良したのが始まりと伝えられています。

ただし、ここで言う「花かつみ」は今日、私達が山野で自生をみる野花菖蒲と同じであったとは考えられません。今日、野花菖蒲と松平菖翁が遺した花菖蒲の間には、花の色彩や形や大きさにおいてあまりにも遠い隔たりがあるからです。

日本花菖蒲協会の権威ある先生方は、この点を種々の角度から検討された結果、今日あやめ公園に伝わる一群の古品種こそ松平菖翁の品種の元となったものであり、換言すれば松平菖翁の品種と「花かつみ」を繋ぐものであり、むしろ「花かつみ」そのものではないかという結論を下しています。すなわち、長井あやめ公園の古品種は日本最古の花菖蒲であることが証明されたのです。

これらの品種は近年まで無銘のまま伝えられてきたのでしたが、長井市においては、以上の事情に鑑み、これらの花菖蒲に、小桜姫・長井小町・長井小紫・朝日の峰・郭公鳥・麗人・藍島・三淵の流れ・・・・などの名を与え、今後永久に保存栽培すべく努力しています。

長井古種 (出展:長井古種花菖蒲図録)

長井市指定(平成2年6月22日、長井市指定天然記念物に指定)

長井古種は全部で34種あり、その中の13種が長井市指定天然記念物に指定されている。長井古種は長井市固有の品種で江戸系・伊勢系・肥後系の品種とは交配されていない。昭和37年の日本花菖蒲協会の調査で発見された。

1 朝日の峰(あさひのみね)

花色は名前のとおり、朝日連峰に積もる雪を連想させるがごとく純白。外花被・内花被・花柱全てが白色なので統一感がある。花の大きさは中輪、弁の縁が内巻きで「葉山の雪」に比べ、長弁で葉の厚みは薄く、背丈が低い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

2 郭公鳥(かっこうどり)

長井古種の中では珍しく江戸系に近い花で、3枚の花弁が浅く重なり合う。花形は肉厚感のある大きな円形で、濃い筋があらわれる。花色は赤みのある紫紺色で、白く細いふちどりがある。内花被は卵形で大きく6枚のように見え、色は外花被に比べ赤みが強くあらわれる。あやめの季節に鳴く郭公鳥の飛び立つ時の姿と羽の色合いからこの名がつけられた。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

3 小桜姫(こざくらひめ)

開花時の花弁がほぼ水平の状態になる平咲き。花弁は絹布に例えれば、光沢のある「ぬめ地」と縮みのある「しじら地」を合わせ持った風合いで、やや硬質感がある。花色は白地に赤みがかった紫のぼかしで同色のふちどりが太く入る。つぼみは濃い紫色で、咲き始めると急速に赤く変化するのが特徴である。外花被・内花被・花柱ともに同じ色でぼかしのかかった色合いはとても風情がある。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

4 日月(じつげつ)

花弁は大きな扇形。花弁の質感は極薄の絹ちりめん地のようにやわらかで、波状のフリルができ、花弁の先が内巻になる。花色は白地に薄い赤藤色のはけ目模様が裏までとおっている。花柱についても同じ。内花弁は赤藤色をし鉾形で立ち上がっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

5 爪紅(つまべに)

野生変異と考えられている。外花被は花弁の形が丸に近く白色で、黄色の目の部分が筋状に入っている。内花被の花色は白で、先端にのみ薄紅色が入っている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

6 出羽娘(でわむすめ)

花弁の質感が絹布に例えれば「しゅす織り状のぬめ地」のようにやわらかで光沢がある。花形は円形だが、やや波打ち垂れている。花色は濃い朱華(はねず)色で、紅花染めの桃色に近い色。花弁の付け根に近い「目」と呼ばれる部位は、淡い黄色に白い筋がかすり状に少し入る。内花被は細長い楕円形で、内向きに組み合うように立っている。花柱は太く、その先端は花弁よりもやや薄い色のふちどりができる。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

7 長井小町(ながいこまち)

長井古種の代表的な特徴を備えた花である。花弁は絹布に例えれば「ぬめ地」のようにつややかでやわらかな風合いである。花形は円形で、咲いた状態で花弁が水平からやや垂れる平咲きの系統。真上から見ると、花を構成する各器官が正三角形のように整っている。花色は白地に細い藍色の脈が細かくかすりのように表れる。内花被は耳形に立ち上がり、濃い藍色に細いふちどりが目立つ。花柱には白に赤みのある藍色が淡く入る。草丈は長井古種の中では短性である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

8 長井小紫(ながいこむらさき)

ルリ紫紺色で引き込まれそうな深みのある色合いの小中輪である。誰もが足を止めて見入る。色のよさと風情が随一。外花被の黄色の目が細長く入っている。内花被は外花被と同色で花弁の中心に一本白い筋が入っている。花柱は白色で外側に外花弁とお同色の覆輪が入っている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

9 野川の鷺(のがわのさぎ)

この花は長井古種の命名第一号の品種である。花弁は薄く可憐な白色に淡い薄紫色が入っている。薄青紫の花色に目の部分の黄色が細長く入っている。下向きに垂れ下がった縮れのある花弁が飛び立つときの鷺の羽根のように見えることからこの名前がつけられた。また、内花被は白色にぼかしがかった青紫の覆輪が入っている。花柱は透明感のある白色。柔らかい質感をもった花弁。花柱は先端にフリルのような波形がある。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

10 三淵の流れ(みふちのながれ)

極薄く透き通るような薄い桃色。内花被は、外花被と同じ色で細長く立ち上がっている。三枚の花弁は重なり合わず、形は細長く鉾形で下向きに垂れており、波うちが少し見られる。花柱は白色。外花被の目と呼ばれる部分の黄色が線のように細く入っている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

11 藍島(らんづま)

花色は紅紫色で白吹掛け。長井古種としては花がやや大きく、平咲きから時に受け咲きに変化する。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

12 竜の髭(りゅうのひげ)

花弁の風合いは絹布の「ぬめ地」のようになめらかで光沢がえる。花形はあ長楕円形で、花弁は「とい弁」といわれ、雨樋のようなV地型にくぼんだ花弁とその逆に盛り上がった花弁がひとつの花に同時にあらわれる珍しい花である。内花被が他の花に比べても、とりわけ細長い鉾形に立ち上がり、白いかすり状の脈がわずかに入る。花色は紫の単色だが、陽があたると赤みが強く見え、咲き始めから終わりまで色が変わらない。花弁に付け根のところにある「目」の部位は細い黄色が目立つ。総体的にはバランスの整った変化のある花で、その姿はまさに「竜の髭」にふさわしい珍花である。丈夫で配色もいい。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

13 麗人(れいじん)

花色は濃い紅紫に存在感のある白い太筋と底白が入っている。内花被の花色は白地に外花被と同じ濃い紅紫色の覆輪があり、向かいあうような形となっている。花弁の縁はわずかに波打ち、鮮やかな彩りである。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

無指定

長井古種34種のうち、長井市指定天然記念物に指定されていない21種。

14 卯の花姫(うのはなひめ)

外花被の花色が紅紫地に白の太筋ぼかしは入っている。花弁の周りに白の覆輪できる品種。内花被は濃い紅紫で長井古種の「最上の流」より濃くなっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

15 かすり乙女(かすりおとめ)

外花被の花色が白地に紅紫の吹き掛け絞りが入っている。内花被は外花被と同じ花色。時として、吹き掛け絞りの状況が変化する。黄色の目が花弁の絣模様によって際立って見える。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

16 小町の舞(こまちのまい)

外花被の色が淡い紅紫地に細筋が走り、花弁の縁に白の覆輪が入っている。目の周りは青紫のぼかしがある。花弁の形は湾曲していて花びらが舞うようにも見える。内花被は濃い紅紫に糸覆輪が入り、花柱は白地に紅紫の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

17 紫竜の角(しりゅうのつの)

外花被は濃い紅紫色で細い脈が入っている。内花被が細く長く立って目立つ。黄色の目の部分から濃い紫が伸びている。開花期は竜の角を思わせる品種である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

18 七夕(たなばた)

外花被の色は白地に紅紫の吹き掛けしぼりが入っている。内花被は外花被と同じ花色。花柱にも花弁の先端に紅紫の吹き掛けしぼりがあり、内側は白っぽい。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

19 紬娘(つむぎむすめ)

淡藤色地に藤紫の砂子と脈が入る三英花。長井特産の長井紬から命名され、内花被は紅紫で細覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

20 出羽の水無月(でわのみなずき)

外花被が濃い紅紫色で細い紫の筋が入り、弁の形は楕円形である。細く入った黄色の目周りを濃い紅紫色が引き立てている。内花被も同色で、花柱は白っぽく、他の花菖蒲と比べて大振りで硬質感がありしっかりしている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

21 長井胡蝶(ながいこちょう)

外花被が鮮やかな紅紫色で濃い紫色の脈が入っている。弁の形は丸形で黄色の目の部分が細長く入る。内花被も外花被と同じ紅紫色ですが、真ん中に白筋が入る。丸弁に極薄白の覆輪。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

22 長井鷹の爪(ながいたかのつめ)

爪咲きと呼ばれる大変珍しい種類の花弁で、花弁が上向きに巻き込み、鷹の爪のように先端が鋭い爪状になる。

花弁の数 爪咲き

花の大きさ 極小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

23 長井古紫(ながいふるむらさき)

外花被は明るい青みを含む紫地に紫脈が入り、内花被は赤みのある紫で花柱は濃い紫。咲き始めがビードロ紫のように輝き、次に青みが薄らいでいく。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年発見

(昭和63年命名)

24 野川の辺り(のがわのあたり)

外花被の色は青みがかった薄紫に白の細い筋が入っている。内花被は白に紅紫の覆輪で花柱は白色であり、弁の縁が外花被と同色。花弁は極薄く柔らかい質感を持った花となっている。近年、この品種の類似種が発見され、「紫蛍」や「さざ波」として長井系に登録されている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

25 萩小町(はぎこまち)

外花被は淡い紅紫に濃い紅紫細筋が入り、内花被は濃い紅紫に白糸覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

26 葉山の雪(はやまのゆき)

外花被の色は純白で弁の形は丸弁。名前の由来どおり、葉山の山頂に積もった雪のごとくこの花の花弁は透明感のある白。内花被は外花被と同じ花色をしており、耳形に立ち上がっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

27 藤の輝き(ふじのかがやき)

外花被が美しい藤紫色で白い筋が目元から綺麗に入っている。弁元には白のぼかしが入り、内花被の花色は白に藤色の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

28 紅藍島(べにらんずま)

外花被・内花被・花柱とも紅紫地に白絣が入り平咲きである。土壌または肥料の関係なのか不明だが「藍島」が変化すると考えられる。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 菅野重兵衛 平成8年

29 舞小町(まいこまち)

外花被の色は白地に青紫色の脈が入り、花弁は丸弁で内花被は青紫色で同色の濃い筋が入る。花柱は白く、内花被は「長井小町」に比べ短い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪(丸弁)

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年発見

(昭和63年命名)

30 まほら(まほら)

外花被の色は紅紫に紫の細脈が入り、丸弁で白覆輪ぼかしとなっている。内花被の色は濃い紅紫で糸覆輪になっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

31 三淵の波(みふちのなみ)

外花被は薄紫地に紫の筋が入り、花弁の縁が波のように内に入る珍しい花である。内花被・花柱とも濃い紅紫。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

32 最上の流れ(もがみのながれ)

外花被の色が薄い紅紫色で白の太筋が入っており、紫のはけ目模様が細かく脈のように入っている。内花被の花弁の色が赤みの強い紫色で白のしじら地が細かに入っている。花の大きさは小輪で、一見「卯の花姫」に似ているが淡い色が特徴である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

33 谷地の白鷺(やちのしろさぎ)

この花は白地に弁元薄紫の細筋入りである。野川には鷺の姿が見られ、白鷺にちなんで名付けられた。花弁の色は純白で、少々垂弁が鷺の羽根に似ている。花形がノハナショウブに近い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

34 雪衣(ゆきごろも)

外花被は白地に極薄い紅がかかり、薄紫の筋が入り丸弁で、内花被は紅紫色の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

長井系

片親に長井古種を持ち、古種・江戸系・伊勢系・肥後系の花菖蒲との交配で誕生したのが、この長井系の花菖蒲である。長井古種に似て小輪で可愛らしく繁殖力も強いので育てやすい品種。

1 綾姫(あやひめ)

鮮明な紅紫地で目元にわずかに白筋が入る。「古都の夢」に似ているが、花弁に白筋が少なく、内花被にも白筋がない。花柱には白地に紫の縁取りがある。花弁の厚さはやや薄く、花形は円形である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

2 薄衣(うすごろも)

花弁は白地に紅紫の細脈が入っている。内花被は向かい合うように立ち、「浴衣娘」よりもやや長く濃い紅紫色に白糸覆輪が入る。花柱は淡紫。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

3 貴婦人(きふじん)

外花被の色は白地に紫脈が入り紫ぼかしがかっており、目のまわりが濃い紫色である。内花被の色は濃く、濃い紅色に白糸覆李輪である。花柱は濃い紫色。「紬娘」に似ていて、背が高く小花でありながら清々しい。花弁の厚さは普通。

花弁の数 三英

花の大きさ 極小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 高性(100〜130cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

4 恋紫(こいむらさき)

この花は平咲きで、外花被は淡紫地に濃い紫脈が入り、「薄衣」よりも弁元が濃いのが特徴である。内花被は濃い紅紫地に白糸覆輪が入り、花柱は濃い紫色である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

5 古都の夢(ことのゆめ)

外花被は明るい紅紫色に白い細筋が入り、内花被にも白細筋が入る。花柱は白地に先端が紅紫

色となっている。花弁の厚さは普通。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

6 さざ波(さざなみ)

「野川の辺」に似ているがあ、外花被は「野川の辺」よりもくすんだ色で花柱の色も比べるとそれほど白くありません。外花被の色は青みを帯びる紫色に白筋が入っている。内花被の色は青紫地に白中筋が入る。花柱はやや白く、先端部が淡青紫色。花形は名前の通り、波打っている花弁が特徴である。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

7 紫音(しおん)

花弁の形は卵形、やや平咲きで花色は紅紫色。花弁の付け根のところにある目の周りは濃い紫で黄色の目が引き立って見える。内弁、立ち弁とも紅紫で立ち弁は濃い色、紫の細い筋がある。花柱は濃い紅紫、花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

8 稚児車(ちごぐるま)

外花被の色は青色を帯びており、外見は奇形花にも見える可愛らしい品種である。

花弁の数 三英

花の大きさ 極小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 低性(60〜70cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市 昭和40〜60年命名

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

9 出羽の曙(でわのあけぼの)

輝きのある紅紫に白筋と白覆輪ぼかしが入る。戦前に萩公園の安部林蔵氏が作出したとされている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 高性(100〜130cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

育成者及び年代 長井市 安部林蔵(戦前)

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

10 天女のかんざし(てんにょのかんざし)

白地に紫色の筋が鮮明に入っている。花弁にぼかしが入ることもある。内花弁の濃い紫と花柱の紅紫のグラデーションがとてもきれいである。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

11 長井絣(ながいがすり)

外花被は「かすり乙女」よりも濃い紫色で白地に濃紅紫の吹き掛けしぼりが入っている。花形は卵形だが、波うちが入っている。内花被は濃紅紫にわずかに覆輪が入る。花柱は外花被よりもさらに濃い紅紫で、花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 「かすり乙女」より選抜

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

花弁の数 六英

花の大きさ 小中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市 昭和40〜60年命名

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

14 長井鶴の舞(ながいつるのまい)

外花被は卵形で波うちがあり、外花被は白地に細い青紫脈が入っている。内花被は濃い細覆輪がある。「紬娘」に似た色違いで、背が高く清々しい品種である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

15 長井紅千両(ながいべにせんりょう)

花弁は光沢のある濃い紅紫色である。弁の厚さはやや薄い。花形は卵形だが、波うちがある。内花被は外花被と同じ色で一体感がある。垂れ咲きで花柱はやや白い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 晩生(6月25日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市 井上憲一 平成18

年以前(育成者 今野一彦)

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

16 長井舞子(ながいまいこ)

花弁は青みを含む紫色で、わずかに白筋が入り、弁の形は丸い。「長井古紫」似だが花柱が白っぽく、先端部が薄青紫になっている。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中高性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

17 長井雪小町(ながいゆきこまち)

外花被は白地に紫色の細脈が入り、内花被は長く「長井小町」似だが、内花被の紅紫地に筋が多く入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

育成者及び年代 長井市 昭和40〜60年命名

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

18 紫御前(むらさきごぜん)

長弁で明るい紅色。内花被・外花被ともに白覆輪がある。花弁は赤みを含んだ鮮明な紅紫地に同色脈が入る。内花被は濃い紅紫で花柱は白く、先端部が紅紫。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

19 紫水晶(むらさきすいしょう)

外花被と内花被と花柱が淡青紫の同一色である。花弁の付け根の目が印象的で上品。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

20 紫雫(むらさきのしずく)

花弁はやや肉厚で花形は円形だが、咲いた状態ではやや枝垂れる垂れ咲きである。外花被の色は青紫地に白い筋が鮮やかに入る独特の色である。花柱は白色で先端に薄青紫の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

21 紫の鶴(むらさきのつる)

この花は「長井小紫」に似ている品種である。外花被は青紫地に同色の脈入りで、内花被が「長井小紫」のように白筋が入る。花柱は白っぽく、先端が青紫。花弁は丸形である。紅色がまじった紫色で、内花被は「長井小紫」よりも白くない。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

22 紫蛍(むらさきほたる)

「野川の辺」よりも濃い青紫である。「紫雫」よりも紫色が濃く花弁の筋の入りが独特。弁の

形は細長く厚さはやや薄い。内花被は鉾型に立ち上がっている。花の大きさはやや小ぶりで可憐な印象である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

23紫美舞(むらさきびまい)

「長井古紫」と「長井舞妓」によく似ている。外花被の色は青みを含む紫地に淡い白筋が入っている。内花被は紅紫色で花柱は外花被と同色。花柱の色が「長井舞妓」と違い、花弁は円形で厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

24浴衣娘(ゆかたむすめ)

「紬娘」に似ていて、花弁に「紬娘」は青紫筋が入る。「浴衣娘」は紅紫の脈が入る。白地に細く入った紅紫の脈が鮮明である。「薄衣」よりも内花被は低く、弁の厚さはやや薄い。内花被は紅紫地に白覆輪が入り、花柱は白くなっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

近年の研究では、東北地方のノハナショウブの色変わり種が江戸時代に伝わり、栽培品種化したものとされています。この「長井古種」が江戸に持ち込まれ園芸品種として改良された、つまり現在の花菖蒲の元となっています。現在では伝統品種群の系統として、「江戸系」「伊勢系」「肥後系」「長井古種」の四つに分けられています。この「長井古種」にまつわる物語です。

(文については、長井市、日本花菖蒲協会の資料協力に基づいています)

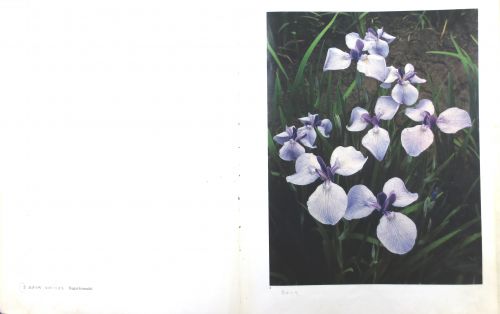

長井小紫

まだ、名前がないころ元・長井市あやめ育成専門委員だった柿間俊平氏が日本花菖蒲協会に寄稿した「長井のあやめ」から紐解いてみよう。

ルーツは飯豊山系に自生するものに近いと思われる

あやめの花は遠く室町のころから出羽の国下長井の里に美しい姿を見せていたようである。現在の長井市あやめ公園は明治43年にあやめ苗を植えたのが始まりという。この先駆者は金田勝見氏である。勝見氏の伯母に当たる金田たよ女が幼い頃過ごした飯豊町(長井市に西南に隣接)萩生(はぎゅう)では、方々の旧家で種々の花あやめが植えられていた。萩生の刹那の裏山にはノハナショウブや花色の変化した野生種も見つかり、その特性は長井古種に酷似している。

たよ女は、幼いころより見慣れたあやめを忘れられず、旧家の主人方に懇望して貰い集めたという。これが長井のあやめの基である。長井古種の品種特性を考察するに、そのルーツは飯豊山系に自生するものに近いと思われる。

あやめ公園誕生

明治43年、金田勝見氏が茶屋を開き、その庭先にあやめを植えたことがあやめ公園の誕生となった。年々公園は拡張されることになる。

昭和26年、愛好家があやめ花の鑑賞会を企画する。翌年の昭和27年、柿間氏ら3名で「長井あやめ鉢つくり」がスタート、28年には展示会を開催し「あやめ鉢作り愛好会」が誕生する。

昭和33年5月、柿間氏は東京朝顔園の尾崎氏の紹介で平尾秀一氏と会い、日本花菖蒲協会の存在を知り、即入会した。ここから花菖蒲協会との交流がはじまった。

長井古種の発見

昭和37年7月3日、日本花菖蒲協会の井上清会長、田阪美徳、此田光助両副会長をはじめ三十余名の方々による長井あやめ公園の観察旅行が実施された折、長井あやめ鉢作り展示会の出品作220余鉢の審査会が開かれ、三鹿野季孝氏を審査委員長に、後藤和三郎氏、中村元義氏、平尾秀一氏が委員となり厳重な審査が行われ、上位入賞花に立派な大カップが贈与された。その時の評に、「公園の花の数は素晴らしい。しかし、珍しいもの、賞すべきものがない。愛好会員の栽培技術は中央でも十分通用する。特に入賞作品の勝れた技術は高く評価したい。今後は日本の花菖蒲文化発展のためにご協力いただきたい」とのお言葉に会員一同感激した。

その当夜の懇親会の席上で、柿間氏は「当地に珍しい賞すべき花がないとは残念至極である。是非今一度公園をご覧いただき、できれば当地の特色花を一品記念に選出していただきたい」とお願いした。この事が、長井古種発見につながったのである。

翌7月4日、三鹿野季孝氏、岩鶴一良氏、後藤和三郎氏、平尾秀一氏を再度公園にご案内した。暑い1日であった。午後の酷暑の中での探索中に「珍しい花がある」「何種というのだろうか」「他所には無い花だ」との声が聞こえた。そこで花銘をつけて下さるようにお願いしたところ、先生方の協議の結果「長井古種」花銘「野川の鷺」で意見の一致をみたのであった。この種の花なら他の場所にもあるからとご案内したところ、好きな方々のこととて時間の過ぎるのも構わず三十数品種の珍花を選出されて、探訪会は終わった。

花を手に取る平尾秀一氏

花菖蒲大図譜に長井古種掲載

昭和46年日本花菖蒲協会から「花菖蒲大図譜」が発刊された。朝日新聞社発行。長井古種15種が掲載された。

日月、出羽娘、麗人、藍島、三淵の流れが掲載されている

長井小町が掲載

平尾秀一氏から寄稿いただく

昭和53年6月に、日本花菖蒲協会会長・平尾秀一から寄稿いただいた。

日本花菖蒲の源流

長井あやめ公園の古品種

花菖蒲は古来、あやめともよばれ、桜と共に世界に誇る日本固有の名花であります。長井あやめ公園にも、明治神宮から特に分与を受けた品種を始め、多数の美花があります。

さて今日全国各地で季節を飾っている花菖蒲の品種は、江戸時代に旗本・松平菖翁がみちのくから「花かつみ」すなわち野花菖蒲を取り寄せて改良したのが始まりと伝えられています。

ただし、ここで言う「花かつみ」は今日、私達が山野で自生をみる野花菖蒲と同じであったとは考えられません。今日、野花菖蒲と松平菖翁が遺した花菖蒲の間には、花の色彩や形や大きさにおいてあまりにも遠い隔たりがあるからです。

日本花菖蒲協会の権威ある先生方は、この点を種々の角度から検討された結果、今日あやめ公園に伝わる一群の古品種こそ松平菖翁の品種の元となったものであり、換言すれば松平菖翁の品種と「花かつみ」を繋ぐものであり、むしろ「花かつみ」そのものではないかという結論を下しています。すなわち、長井あやめ公園の古品種は日本最古の花菖蒲であることが証明されたのです。

これらの品種は近年まで無銘のまま伝えられてきたのでしたが、長井市においては、以上の事情に鑑み、これらの花菖蒲に、小桜姫・長井小町・長井小紫・朝日の峰・郭公鳥・麗人・藍島・三淵の流れ・・・・などの名を与え、今後永久に保存栽培すべく努力しています。

長井古種 (出展:長井古種花菖蒲図録)

長井市指定(平成2年6月22日、長井市指定天然記念物に指定)

長井古種は全部で34種あり、その中の13種が長井市指定天然記念物に指定されている。長井古種は長井市固有の品種で江戸系・伊勢系・肥後系の品種とは交配されていない。昭和37年の日本花菖蒲協会の調査で発見された。

1 朝日の峰(あさひのみね)

花色は名前のとおり、朝日連峰に積もる雪を連想させるがごとく純白。外花被・内花被・花柱全てが白色なので統一感がある。花の大きさは中輪、弁の縁が内巻きで「葉山の雪」に比べ、長弁で葉の厚みは薄く、背丈が低い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

2 郭公鳥(かっこうどり)

長井古種の中では珍しく江戸系に近い花で、3枚の花弁が浅く重なり合う。花形は肉厚感のある大きな円形で、濃い筋があらわれる。花色は赤みのある紫紺色で、白く細いふちどりがある。内花被は卵形で大きく6枚のように見え、色は外花被に比べ赤みが強くあらわれる。あやめの季節に鳴く郭公鳥の飛び立つ時の姿と羽の色合いからこの名がつけられた。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

3 小桜姫(こざくらひめ)

開花時の花弁がほぼ水平の状態になる平咲き。花弁は絹布に例えれば、光沢のある「ぬめ地」と縮みのある「しじら地」を合わせ持った風合いで、やや硬質感がある。花色は白地に赤みがかった紫のぼかしで同色のふちどりが太く入る。つぼみは濃い紫色で、咲き始めると急速に赤く変化するのが特徴である。外花被・内花被・花柱ともに同じ色でぼかしのかかった色合いはとても風情がある。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

4 日月(じつげつ)

花弁は大きな扇形。花弁の質感は極薄の絹ちりめん地のようにやわらかで、波状のフリルができ、花弁の先が内巻になる。花色は白地に薄い赤藤色のはけ目模様が裏までとおっている。花柱についても同じ。内花弁は赤藤色をし鉾形で立ち上がっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

5 爪紅(つまべに)

野生変異と考えられている。外花被は花弁の形が丸に近く白色で、黄色の目の部分が筋状に入っている。内花被の花色は白で、先端にのみ薄紅色が入っている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

6 出羽娘(でわむすめ)

花弁の質感が絹布に例えれば「しゅす織り状のぬめ地」のようにやわらかで光沢がある。花形は円形だが、やや波打ち垂れている。花色は濃い朱華(はねず)色で、紅花染めの桃色に近い色。花弁の付け根に近い「目」と呼ばれる部位は、淡い黄色に白い筋がかすり状に少し入る。内花被は細長い楕円形で、内向きに組み合うように立っている。花柱は太く、その先端は花弁よりもやや薄い色のふちどりができる。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

7 長井小町(ながいこまち)

長井古種の代表的な特徴を備えた花である。花弁は絹布に例えれば「ぬめ地」のようにつややかでやわらかな風合いである。花形は円形で、咲いた状態で花弁が水平からやや垂れる平咲きの系統。真上から見ると、花を構成する各器官が正三角形のように整っている。花色は白地に細い藍色の脈が細かくかすりのように表れる。内花被は耳形に立ち上がり、濃い藍色に細いふちどりが目立つ。花柱には白に赤みのある藍色が淡く入る。草丈は長井古種の中では短性である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

8 長井小紫(ながいこむらさき)

ルリ紫紺色で引き込まれそうな深みのある色合いの小中輪である。誰もが足を止めて見入る。色のよさと風情が随一。外花被の黄色の目が細長く入っている。内花被は外花被と同色で花弁の中心に一本白い筋が入っている。花柱は白色で外側に外花弁とお同色の覆輪が入っている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

9 野川の鷺(のがわのさぎ)

この花は長井古種の命名第一号の品種である。花弁は薄く可憐な白色に淡い薄紫色が入っている。薄青紫の花色に目の部分の黄色が細長く入っている。下向きに垂れ下がった縮れのある花弁が飛び立つときの鷺の羽根のように見えることからこの名前がつけられた。また、内花被は白色にぼかしがかった青紫の覆輪が入っている。花柱は透明感のある白色。柔らかい質感をもった花弁。花柱は先端にフリルのような波形がある。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

10 三淵の流れ(みふちのながれ)

極薄く透き通るような薄い桃色。内花被は、外花被と同じ色で細長く立ち上がっている。三枚の花弁は重なり合わず、形は細長く鉾形で下向きに垂れており、波うちが少し見られる。花柱は白色。外花被の目と呼ばれる部分の黄色が線のように細く入っている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

11 藍島(らんづま)

花色は紅紫色で白吹掛け。長井古種としては花がやや大きく、平咲きから時に受け咲きに変化する。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

12 竜の髭(りゅうのひげ)

花弁の風合いは絹布の「ぬめ地」のようになめらかで光沢がえる。花形はあ長楕円形で、花弁は「とい弁」といわれ、雨樋のようなV地型にくぼんだ花弁とその逆に盛り上がった花弁がひとつの花に同時にあらわれる珍しい花である。内花被が他の花に比べても、とりわけ細長い鉾形に立ち上がり、白いかすり状の脈がわずかに入る。花色は紫の単色だが、陽があたると赤みが強く見え、咲き始めから終わりまで色が変わらない。花弁に付け根のところにある「目」の部位は細い黄色が目立つ。総体的にはバランスの整った変化のある花で、その姿はまさに「竜の髭」にふさわしい珍花である。丈夫で配色もいい。

花弁の数 三英

花の大きさ 小中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

13 麗人(れいじん)

花色は濃い紅紫に存在感のある白い太筋と底白が入っている。内花被の花色は白地に外花被と同じ濃い紅紫色の覆輪があり、向かいあうような形となっている。花弁の縁はわずかに波打ち、鮮やかな彩りである。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年7月

無指定

長井古種34種のうち、長井市指定天然記念物に指定されていない21種。

14 卯の花姫(うのはなひめ)

外花被の花色が紅紫地に白の太筋ぼかしは入っている。花弁の周りに白の覆輪できる品種。内花被は濃い紅紫で長井古種の「最上の流」より濃くなっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

15 かすり乙女(かすりおとめ)

外花被の花色が白地に紅紫の吹き掛け絞りが入っている。内花被は外花被と同じ花色。時として、吹き掛け絞りの状況が変化する。黄色の目が花弁の絣模様によって際立って見える。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

16 小町の舞(こまちのまい)

外花被の色が淡い紅紫地に細筋が走り、花弁の縁に白の覆輪が入っている。目の周りは青紫のぼかしがある。花弁の形は湾曲していて花びらが舞うようにも見える。内花被は濃い紅紫に糸覆輪が入り、花柱は白地に紅紫の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

17 紫竜の角(しりゅうのつの)

外花被は濃い紅紫色で細い脈が入っている。内花被が細く長く立って目立つ。黄色の目の部分から濃い紫が伸びている。開花期は竜の角を思わせる品種である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

18 七夕(たなばた)

外花被の色は白地に紅紫の吹き掛けしぼりが入っている。内花被は外花被と同じ花色。花柱にも花弁の先端に紅紫の吹き掛けしぼりがあり、内側は白っぽい。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

19 紬娘(つむぎむすめ)

淡藤色地に藤紫の砂子と脈が入る三英花。長井特産の長井紬から命名され、内花被は紅紫で細覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

20 出羽の水無月(でわのみなずき)

外花被が濃い紅紫色で細い紫の筋が入り、弁の形は楕円形である。細く入った黄色の目周りを濃い紅紫色が引き立てている。内花被も同色で、花柱は白っぽく、他の花菖蒲と比べて大振りで硬質感がありしっかりしている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

21 長井胡蝶(ながいこちょう)

外花被が鮮やかな紅紫色で濃い紫色の脈が入っている。弁の形は丸形で黄色の目の部分が細長く入る。内花被も外花被と同じ紅紫色ですが、真ん中に白筋が入る。丸弁に極薄白の覆輪。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

22 長井鷹の爪(ながいたかのつめ)

爪咲きと呼ばれる大変珍しい種類の花弁で、花弁が上向きに巻き込み、鷹の爪のように先端が鋭い爪状になる。

花弁の数 爪咲き

花の大きさ 極小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

23 長井古紫(ながいふるむらさき)

外花被は明るい青みを含む紫地に紫脈が入り、内花被は赤みのある紫で花柱は濃い紫。咲き始めがビードロ紫のように輝き、次に青みが薄らいでいく。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年発見

(昭和63年命名)

24 野川の辺り(のがわのあたり)

外花被の色は青みがかった薄紫に白の細い筋が入っている。内花被は白に紅紫の覆輪で花柱は白色であり、弁の縁が外花被と同色。花弁は極薄く柔らかい質感を持った花となっている。近年、この品種の類似種が発見され、「紫蛍」や「さざ波」として長井系に登録されている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

25 萩小町(はぎこまち)

外花被は淡い紅紫に濃い紅紫細筋が入り、内花被は濃い紅紫に白糸覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

26 葉山の雪(はやまのゆき)

外花被の色は純白で弁の形は丸弁。名前の由来どおり、葉山の山頂に積もった雪のごとくこの花の花弁は透明感のある白。内花被は外花被と同じ花色をしており、耳形に立ち上がっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

27 藤の輝き(ふじのかがやき)

外花被が美しい藤紫色で白い筋が目元から綺麗に入っている。弁元には白のぼかしが入り、内花被の花色は白に藤色の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

28 紅藍島(べにらんずま)

外花被・内花被・花柱とも紅紫地に白絣が入り平咲きである。土壌または肥料の関係なのか不明だが「藍島」が変化すると考えられる。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 菅野重兵衛 平成8年

29 舞小町(まいこまち)

外花被の色は白地に青紫色の脈が入り、花弁は丸弁で内花被は青紫色で同色の濃い筋が入る。花柱は白く、内花被は「長井小町」に比べ短い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪(丸弁)

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和37年発見

(昭和63年命名)

30 まほら(まほら)

外花被の色は紅紫に紫の細脈が入り、丸弁で白覆輪ぼかしとなっている。内花被の色は濃い紅紫で糸覆輪になっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

31 三淵の波(みふちのなみ)

外花被は薄紫地に紫の筋が入り、花弁の縁が波のように内に入る珍しい花である。内花被・花柱とも濃い紅紫。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

32 最上の流れ(もがみのながれ)

外花被の色が薄い紅紫色で白の太筋が入っており、紫のはけ目模様が細かく脈のように入っている。内花被の花弁の色が赤みの強い紫色で白のしじら地が細かに入っている。花の大きさは小輪で、一見「卯の花姫」に似ているが淡い色が特徴である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和40〜60年命名

33 谷地の白鷺(やちのしろさぎ)

この花は白地に弁元薄紫の細筋入りである。野川には鷺の姿が見られ、白鷺にちなんで名付けられた。花弁の色は純白で、少々垂弁が鷺の羽根に似ている。花形がノハナショウブに近い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 中性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

34 雪衣(ゆきごろも)

外花被は白地に極薄い紅がかかり、薄紫の筋が入り丸弁で、内花被は紅紫色の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 やや高性

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

増殖力 良好

作成者 長井市 昭和56年7月命名

長井系

片親に長井古種を持ち、古種・江戸系・伊勢系・肥後系の花菖蒲との交配で誕生したのが、この長井系の花菖蒲である。長井古種に似て小輪で可愛らしく繁殖力も強いので育てやすい品種。

1 綾姫(あやひめ)

鮮明な紅紫地で目元にわずかに白筋が入る。「古都の夢」に似ているが、花弁に白筋が少なく、内花被にも白筋がない。花柱には白地に紫の縁取りがある。花弁の厚さはやや薄く、花形は円形である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

2 薄衣(うすごろも)

花弁は白地に紅紫の細脈が入っている。内花被は向かい合うように立ち、「浴衣娘」よりもやや長く濃い紅紫色に白糸覆輪が入る。花柱は淡紫。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

3 貴婦人(きふじん)

外花被の色は白地に紫脈が入り紫ぼかしがかっており、目のまわりが濃い紫色である。内花被の色は濃く、濃い紅色に白糸覆李輪である。花柱は濃い紫色。「紬娘」に似ていて、背が高く小花でありながら清々しい。花弁の厚さは普通。

花弁の数 三英

花の大きさ 極小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 高性(100〜130cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

4 恋紫(こいむらさき)

この花は平咲きで、外花被は淡紫地に濃い紫脈が入り、「薄衣」よりも弁元が濃いのが特徴である。内花被は濃い紅紫地に白糸覆輪が入り、花柱は濃い紫色である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

5 古都の夢(ことのゆめ)

外花被は明るい紅紫色に白い細筋が入り、内花被にも白細筋が入る。花柱は白地に先端が紅紫

色となっている。花弁の厚さは普通。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

6 さざ波(さざなみ)

「野川の辺」に似ているがあ、外花被は「野川の辺」よりもくすんだ色で花柱の色も比べるとそれほど白くありません。外花被の色は青みを帯びる紫色に白筋が入っている。内花被の色は青紫地に白中筋が入る。花柱はやや白く、先端部が淡青紫色。花形は名前の通り、波打っている花弁が特徴である。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

7 紫音(しおん)

花弁の形は卵形、やや平咲きで花色は紅紫色。花弁の付け根のところにある目の周りは濃い紫で黄色の目が引き立って見える。内弁、立ち弁とも紅紫で立ち弁は濃い色、紫の細い筋がある。花柱は濃い紅紫、花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

8 稚児車(ちごぐるま)

外花被の色は青色を帯びており、外見は奇形花にも見える可愛らしい品種である。

花弁の数 三英

花の大きさ 極小輪

花期 早中生(6月20日ころ)

草丈 低性(60〜70cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市 昭和40〜60年命名

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

9 出羽の曙(でわのあけぼの)

輝きのある紅紫に白筋と白覆輪ぼかしが入る。戦前に萩公園の安部林蔵氏が作出したとされている。

花弁の数 三英

花の大きさ 中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 高性(100〜130cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

育成者及び年代 長井市 安部林蔵(戦前)

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

10 天女のかんざし(てんにょのかんざし)

白地に紫色の筋が鮮明に入っている。花弁にぼかしが入ることもある。内花弁の濃い紫と花柱の紅紫のグラデーションがとてもきれいである。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

11 長井絣(ながいがすり)

外花被は「かすり乙女」よりも濃い紫色で白地に濃紅紫の吹き掛けしぼりが入っている。花形は卵形だが、波うちが入っている。内花被は濃紅紫にわずかに覆輪が入る。花柱は外花被よりもさらに濃い紅紫で、花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 「かすり乙女」より選抜

12 長井朱雀(ながいすざく)

外花被は濃い紅紫地に紫脈が入り、花弁の中心部が濃く、白い覆輪が大きく入っている。内花被・花柱とも紅紫に白糸覆輪が入る。花弁の厚さはやや薄い。「紫御前」よりも、さらに濃い紅色である。花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

13 長井蛇の目傘(ながいじゃのめがさ)

古種系には珍しい六英花である。くすんだ桃藤色の花弁で目のまわりが濃い紅紫色で、黄色の目が引き立っている。

花弁の数 六英

花の大きさ 小中輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市 昭和40〜60年命名

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

14 長井鶴の舞(ながいつるのまい)

外花被は卵形で波うちがあり、外花被は白地に細い青紫脈が入っている。内花被は濃い細覆輪がある。「紬娘」に似た色違いで、背が高く清々しい品種である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

15 長井紅千両(ながいべにせんりょう)

花弁は光沢のある濃い紅紫色である。弁の厚さはやや薄い。花形は卵形だが、波うちがある。内花被は外花被と同じ色で一体感がある。垂れ咲きで花柱はやや白い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 晩生(6月25日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市 井上憲一 平成18

年以前(育成者 今野一彦)

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

16 長井舞子(ながいまいこ)

花弁は青みを含む紫色で、わずかに白筋が入り、弁の形は丸い。「長井古紫」似だが花柱が白っぽく、先端部が薄青紫になっている。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中高性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

17 長井雪小町(ながいゆきこまち)

外花被は白地に紫色の細脈が入り、内花被は長く「長井小町」似だが、内花被の紅紫地に筋が多く入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 緑

育成者及び年代 長井市 昭和40〜60年命名

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

18 紫御前(むらさきごぜん)

長弁で明るい紅色。内花被・外花被ともに白覆輪がある。花弁は赤みを含んだ鮮明な紅紫地に同色脈が入る。内花被は濃い紅紫で花柱は白く、先端部が紅紫。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

19 紫水晶(むらさきすいしょう)

外花被と内花被と花柱が淡青紫の同一色である。花弁の付け根の目が印象的で上品。花弁の厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中晩生(6月25日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

20 紫雫(むらさきのしずく)

花弁はやや肉厚で花形は円形だが、咲いた状態ではやや枝垂れる垂れ咲きである。外花被の色は青紫地に白い筋が鮮やかに入る独特の色である。花柱は白色で先端に薄青紫の覆輪が入る。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 早生(6月15日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

21 紫の鶴(むらさきのつる)

この花は「長井小紫」に似ている品種である。外花被は青紫地に同色の脈入りで、内花被が「長井小紫」のように白筋が入る。花柱は白っぽく、先端が青紫。花弁は丸形である。紅色がまじった紫色で、内花被は「長井小紫」よりも白くない。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

22 紫蛍(むらさきほたる)

「野川の辺」よりも濃い青紫である。「紫雫」よりも紫色が濃く花弁の筋の入りが独特。弁の

形は細長く厚さはやや薄い。内花被は鉾型に立ち上がっている。花の大きさはやや小ぶりで可憐な印象である。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

23紫美舞(むらさきびまい)

「長井古紫」と「長井舞妓」によく似ている。外花被の色は青みを含む紫地に淡い白筋が入っている。内花被は紅紫色で花柱は外花被と同色。花柱の色が「長井舞妓」と違い、花弁は円形で厚さはやや薄い。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 中性(80〜90cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

24浴衣娘(ゆかたむすめ)

「紬娘」に似ていて、花弁に「紬娘」は青紫筋が入る。「浴衣娘」は紅紫の脈が入る。白地に細く入った紅紫の脈が鮮明である。「薄衣」よりも内花被は低く、弁の厚さはやや薄い。内花被は紅紫地に白覆輪が入り、花柱は白くなっている。

花弁の数 三英

花の大きさ 小輪

花期 中生(6月20日ころ)

草丈 やや高性(90〜100cm)

分枝性の有無 有り

葉の姿 やや垂れ

葉の色と葉の幅 濃緑

育成者及び年代 長井市(今野)平成18年6月

その他の特性、両親名 実親(長井古種)×花粉親(不明)

2013.06.19:[あやめ]